Dans le cadre enchanteur de la propriété Caillebotte, tout récemment rénovée, à Yerres (Essonne), se tient jusqu’au 29 juillet une exposition exceptionnelle par son sujet et la qualité des œuvres présentées. Son titre, « La Porte des rêves », est emprunté à un recueil de l’écrivain Marcel Schwob, dont une édition illustrée de 1899 est d’ailleurs exposée au début du parcours de visite (cliquez ICI pour voir cette édition sur le site de Gallica). Ce qu’elle propose : une découverte de l’art symboliste des années 1890-1910 (avec quelques œuvres plus tardives). Toutes les pièces réunies sont issues d’une collection privée qui ferait blêmir d’envie bien des musées : je pense n’avoir jamais vu un ensemble symboliste de cette qualité, y compris en Belgique, où le musée Fin-de-siècle, par exemple, m’avait déçue.

Une exposition exigeante et originale

Alexandre Séon, Le Désespoir de la chimère, 1890. Collection particulière, droits réservés. Cliché Thomas Hennocque.

Le titre de l’exposition s’accompagne du sous-titre « Un regard symboliste ». Ce regard, c’est celui des artistes, bien sûr, qui explorent, chacun à sa manière, les dessous de l’âme et de l’univers ; mais c’est aussi celui de la collectionneuse, qui souhaite demeurer anonyme, et du commissaire d’exposition, Jérôme Merceron. Ils ont sélectionné les œuvres d’une manière nécessairement subjective, mais très intelligente. L’ensemble constitue un panorama complet et séduisant de l’art symboliste et renoue avec l’esprit qui animait les salons de la Rose+Croix de Joséphin Péladan.

Un des grands intérêts de l’exposition est qu’une partie des peintures, sculptures, lithographies, cires, pastels, émaux, réunis ici sont inédits. Le superbe plâtre original du Cantique d’Amour, de Victor Rousseau, est ainsi montré pour la première fois depuis sa création en 1896. D’autres pièces ne sont connues que de quelques spécialistes, ou pour avoir été prêtées dans le cadre de quelques expositions. Pour le grand public, ce sera donc une véritable découverte. Les grands noms du symbolisme sont là, aux côtés d’autres, moins fameux mais tout aussi importants pour saisir l’essence et les facettes de l’esprit symboliste — rappelons qu’il n’y a pas à proprement parler d’école ou de mouvement symboliste. Parmi la cinquantaine d’artistes rassemblés, tous plutôt jeunes au moment où ils créent ces œuvres, citons Alphonse Osbert, Ary Renan, Charles-Marie Dulac, Armand Point, Carlos Schwabe, Edgar Maxence, Lucien Lévy-Dhurmer, Fernand Khnopff, René Ménard, Boleslas Biegas, George Minne ou encore Camille Claudel.

Gustav-Adolf Mossa, La Lune, vers 1912. Collection particulière, droits réservés. Cliché Thomas Hennocque.

Autre point fort de l’exposition : les œuvres sont souvent présentées dans leur cadre d’origine ou dans un cadre d’époque parfaitement adapté. La collectionneuse y est attachée, et ce n’est pas vain : il est évident que l’œuvre et son cadre forment un tout, l’un rehaussant l’autre, poursuivant l’autre, même. C’est le perfectionnisme symboliste qui se joue là. Tantôt on verra un cadre renaissant (on sait l’attachement des symbolistes aux primitifs italiens), tantôt un cadre évoquant l’Art nouveau, comme celui de l’onirique Pensée (vers 1898) d’Alexandre Séon. Une œuvre délicate comme La Lune (vers 1912) de Gustav-Adolf Mossa est pareillement magnifiée par son cadre d’ivoire et de velours. Pour l’anecdote, ce petit bijou appartenait au poète Maurice Maeterlinck, à qui « l’Imagier Mossa » (c’est ainsi qu’il se présente dans la dédicace) l’avait dédié. Encore un rappel des liens unissant les arts et les artistes symbolistes.

Le parcours de visite

Accueilli par la mélancolique figure féminine du Printemps (1911-1913) de Romaine Brooks, qui résume à elle seule la quête symboliste d’une fusion subtile de l’âme et de la nature, de la poésie et de la peinture, le visiteur est ensuite invité à découvrir, au fil des salles, des thèmes forts du symbolisme. Ce choix rend l’exposition particulièrement accessible aux non-spécialistes.

Ils [les symbolistes] ont cru qu’il existait à toute émotion, à toute pensée humaine, un équivalent plastique, décoratif, une beauté correspondante.

(Maurice Denis, 1895)

Armand Point, Princesse à la licorne, vers 1896. Collection particulière, droits réservés. Cliché Thomas Hennocque.

Le premier thème est celui des contes et légendes issus de l’Antiquité, du Moyen Âge et de la Renaissance. Le goût pour les primitifs italiens apparaît dans la manière de peindre, les applications d’or, les motifs, et même, parfois, le choix du cadre. Ainsi chez Armand Point, auteur d’un émail intitulé Princesse à la licorne (vers 1896), ou Edgar Maxence, dont le tableau Les Fleurs du lac (vers 1900), peint sur bois, figure un cortège mystérieux sur fond paysager où le ciel et l’eau sont d’or.

Autre thème chéri des symbolistes, les mythes et apparitions, qu’avait magnifiés Gustave Moreau, un maître très admiré des jeunes symbolistes ; son influence est particulièrement flagrante chez Ary Renan, George Desvallières, Alexandre Séon ou encore Pierre-Amédée Marcel-Beronneau, auteur d’une spectrale et flamboyante Méduse (vers 1906). La sculpture répond aux peintures et explore les mêmes sujets, comme l’illustre le Persée (1905) en bronze de Camille Claudel.

Pierre-Amédée Marcel-Beronneau, La Méduse, vers 1906. Collection particulière, droits réservés. Cliché Thomas Hennocque.

La place des femmes et des muses est évoquée dans la section suivante, dévolue aux « égéries symbolistes ». La femme est un sujet majeur du symbolisme (mais les artistes femmes, en revanche, étaient rares, et Joséphin Péladan refusait de les exposer au salon de la Rose+Croix !) : femme rêvée, femme légendaire, femme de la littérature ou du fantasme, érotique ou virginale, la femme est ici plus qu’une simple humaine. Chez Fernand Khnopff, la femme est fatale et hante les recoins obscurs de l’âme. Dans les pastels de Lévy-Dhurmer, la femme est tour à tour érotique, insaisissable, ou hypnotique et dangereuse, telle son Hélène de Troie (vers 1898-1899), inédite. Elle est aussi icône religieuse, comme avec le portrait de l’actrice Marguerite Moreno (épouse de Carlos Schwabe) dans le rôle du Voile de Rodenbach (1896), que l’on voit dans une autre salle de l’exposition.

Lucien Lévy-Dhurmer, Hélène de Troie, vers 1898-1899. Collection particulière, droits réservés. Cliché Thomas Hennocque.

Quittant pour un temps ces représentations humaines, le visiteur est ensuite convié à s’immerger dans le paysage idéal. Après Moreau, c’est Puvis de Chavannes dont l’esprit souffle sur les jeunes artistes, tel Alphonse Osbert, auteur de scènes oniriques et sereines, comme Le Mystère de la nuit (1897). Chez les symbolistes, le paysage est rêvé, il est une projection mentale et montre non pas ce qui est observé, mais ce qui est caché, invisible au regard du vulgaire.

Par un glissement assez naturel est ensuite évoquée « La vie silencieuse », avec, notamment, de splendides représentations de Bruges par Henri Le Sidaner, cette « Bruges-la-Morte » célébrée par Rodenbach dans un roman devenu incontournable. Ce sont aussi les visions crépusculaires, les scènes méditatives, empreintes d’une tristesse diffuse et d’une grande solitude, même dans le cas des belles baigneuses d’Émile-René Ménard, qui suggèrent une forme de panthéisme. Et puis, il y a là un magnifique petit bronze de Camille Claudel, La Profonde Pensée (1905), qui dégage une grande douceur mélancolique.

Émile-René Ménard, Baigneuse, vers 1900. Collection particulière, droits réservés. Cliché Thomas Hennocque.

Le visiteur, tout imbibé de spiritualité, pénètre ensuite le domaine du « paysage mystique », où la nature devient l’expression du divin, son incarnation, si l’on peut dire. Un bel ensemble de peintures et de lithographies de Charles-Marie Dulac est exposé, accompagné de quelques sculptures de George Minne.

Émile Fabry, Les Parques, 1894. Collection particulière, droits réservés. Cliché Thomas Hennocque.

Puis c’est la rupture, avec la merveilleuse salle consacrée au symbolisme noir et fantastique. Ici éclate la préoccupation constante des symbolistes pour le cauchemar, l’imaginaire dans sa face la plus sombre, les jaillissements mystérieux de l’inconscient — on pense aux rêves du personnage principal du roman En rade, de Huysmans. Les Parques (1894) transposées dans un univers catholique d’Émile Fabry, les masques grotesques de Jean-Joseph Carriès, les figures fantastiques d’Odilon Redon illustrant Les Fleurs du Mal de Baudelaire, les sublimes lithographies de Schwabe pour les Paroles d’un croyant de Félicité de Lamennais (1906-1908), ou encore l’inquiétante Femme au chapeau noir (1898-1900) de Georges de Feure, avec son cadre d’origine, captivent le visiteur.

Poursuivant ce voyage dans les profondeurs de l’âme, on suit enfin Dante et Virgile dans une descente aux enfers illustrée par de puissants pastels d’Henry de Groux (1898-1900), emplis d’angoisse, avant de se trouver face à l’un des chefs-d’œuvre de cette exposition : le Chopin (1902) du polonais Boleslas Biegas, bronze d’une force expressive extrême et d’une finesse de sculpture ahurissante. L’image que j’en donne ne rend pas justice à cette œuvre magnétique qu’il faut contempler dans sa matérialité, son épaisseur, sa présence, en un mot. S’exprime là le caractère infernal et presque dément de la création, énergie qui tourmente l’artiste, le possède, en quelque sorte.

Boleslas Biegas, Chopin, 1902. Collection particulière, droits réservés. Cliché Thomas Hennocque.

Carlos Schwabe, Les Noces du poète et de la muse ou l’Idéal, 1902. Collection particulière, droits réservés. Cliché Thomas Hennocque.

Là, l’exposition s’interrompt pour un temps (ce qui, finalement, est une bonne chose vu le choc esthétique de cette salle infernale…). On doit en effet quitter le bâtiment de la Ferme ornée pour gagner, à travers le parc refleuri en blanc tout exprès pour l’exposition, la charmante Orangerie, baignée de lumière et par conséquent parfaitement adaptée à l’ultime section de la visite, intitulée « Vers l’idéal ». Des tréfonds noirs de la psyché symboliste, on gagne ici les cimes poétiques, le feu solaire, l’amour et le paradis d’Adam et Ève. Cet idéal qu’ont recherché avec passion et désespoir les artistes symbolistes, tant en littérature qu’en art plastique, est notamment mis en image dans le monumental Les Noces du poète et de la muse ou l’Idéal (1913) de Carlos Schwabe, qui rappelle un peu Blake (en particulier dans sa version préparatoire de 1902, exposée dans la salle du paysage mystique). Par-delà l’élan et l’élévation sourd cependant l’inquiétude permanente face à une quête qui semble nécessairement vouée à l’échec. Mais si l’obtention de l’idéal échappe toujours à la main tendue de l’artiste, sa recherche tout intérieure le grandit, le nourrit. Peut-être est-ce ce que figure la Sagesse (1903) de marbre de Boleslas Biegas, concrétisation terrible et absolue de l’invitation symboliste à la contemplation intérieure, solitaire, muette et infinie.

Pour plus d’informations concernant l’exposition et les horaires, tarifs, etc., c’est

Pour plus d’informations concernant l’exposition et les horaires, tarifs, etc., c’est

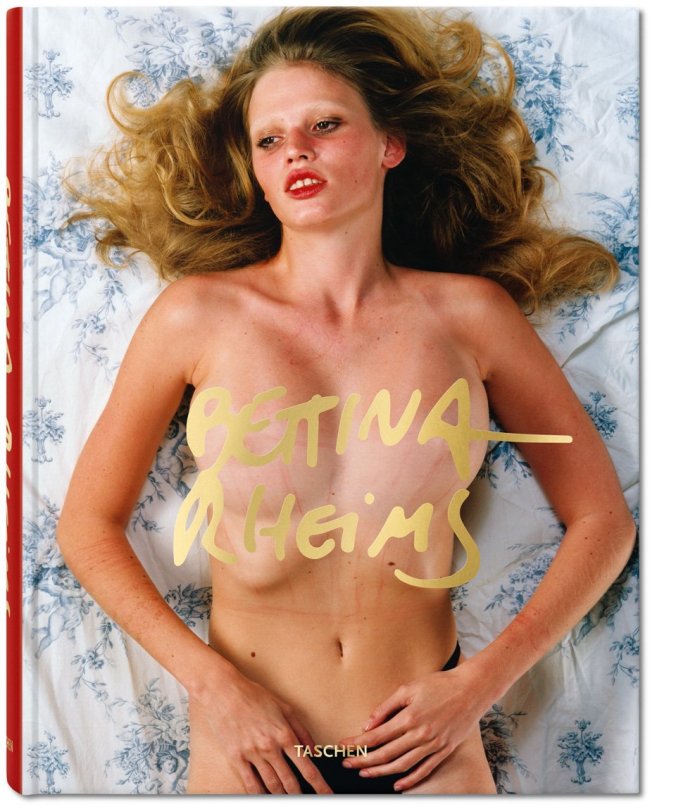

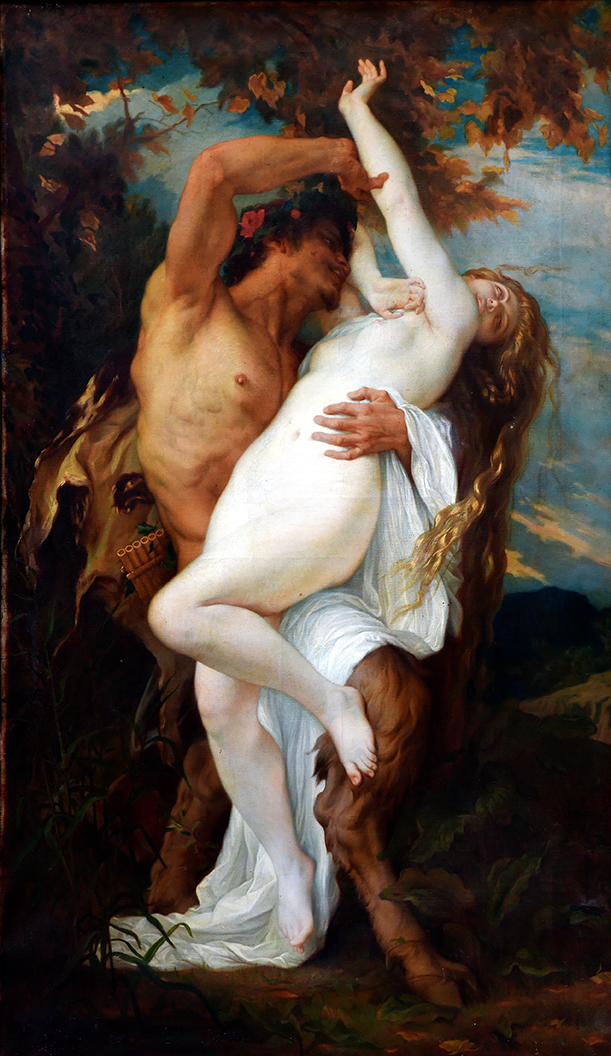

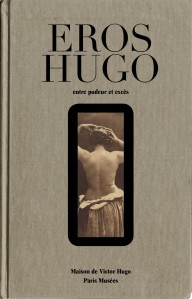

Les plus friands céderont ensuite à la tentation et s’offriront comme moi l’exquis catalogue publié pour l’occasion. Deux essais envisageant la place de l’amour et de la sexualité chez Victor Hugo ouvrent le volume, qui donnent également un bon aperçu du contexte (social, moral, artistique). Puis vient un florilège de beautés plastiques et de découvertes textuelles (extraits de textes hugoliens publiés du vivant de l’auteur mais également de carnets, lettres, œuvres posthumes, etc.). Le plaisir physique procuré par ce livre qui flatte l’œil, le toucher et l’odorat (oui, j’aime l’odeur des livres) s’ajoute à son intérêt intellectuel – ultime hommage indirect à un poète esthète et sensuel.

Les plus friands céderont ensuite à la tentation et s’offriront comme moi l’exquis catalogue publié pour l’occasion. Deux essais envisageant la place de l’amour et de la sexualité chez Victor Hugo ouvrent le volume, qui donnent également un bon aperçu du contexte (social, moral, artistique). Puis vient un florilège de beautés plastiques et de découvertes textuelles (extraits de textes hugoliens publiés du vivant de l’auteur mais également de carnets, lettres, œuvres posthumes, etc.). Le plaisir physique procuré par ce livre qui flatte l’œil, le toucher et l’odorat (oui, j’aime l’odeur des livres) s’ajoute à son intérêt intellectuel – ultime hommage indirect à un poète esthète et sensuel.