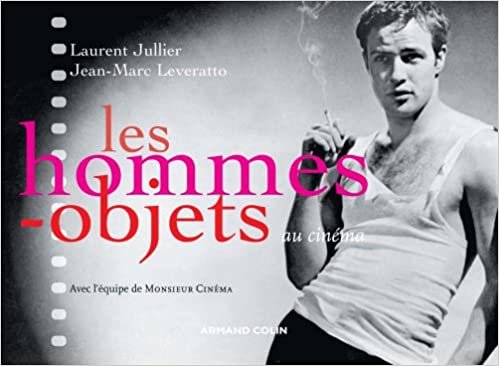

Cherchant un livre sur Internet, je suis tombée sur cet autre titre, paru en 2009 et qui curieusement m’avait échappé à l’époque. Ce livre broché d’un format modeste est une petite merveille : sans érudition lassante ni ton pontifiant, il examine la construction et la déconstruction de la virilité au cinéma, des années 1920 à 2000, en étroite relation avec les changements sociétaux, que le septième art suit et promeut tout à la fois.

Le propos, étayé sur des exemples variés essentiellement tirés du cinéma américain, est énoncé avec humour bien souvent et très richement illustré. Des amants du muet, l’œil de velours souligné de khôl, au dur à cuire des années 1940-1950, des sensitive young men (SYM) de l’après-guerre aux adeptes du culturisme des années 1980, le cinéma a fait des acteurs de véritables objets, au sens premier du terme, proposés au regard (et au désir) des hommes et des femmes. Ils ont été invités à jouer, représenter la virilité et la masculinité autant que les femmes devaient incarner les critères de la féminité.

Que le corps soit de nos jours un objet de consommation, nul ne peut le nier ; c’est d’ailleurs de plus en plus assumé, notamment dans le domaine cinématographique ou publicitaire. Mais ce que ce livre montre bien, c’est que le phénomène n’est pas nouveau. Les hommes-objets sont présents sur le grand écran depuis l’origine ou presque.

Qu’est-ce qu’un homme-objet, me direz-vous ?

« C’est un homme qui retourne la condition humaine telle que l’existentialisme la concevait. ‟J’existe mon corps, disait Jean-Paul Sartre : telle est sa première dimension d’être.” Eh bien, l’homme-objet, son corps l’existe. Son enveloppe le définit, ses muscles l’attestent, son menton le pose là. […] L’homme-objet a arrêté les frais philosophiques. Il livre la marchandise, il se repose en paix : son corps parle pour lui. »

Prenez Marlon Brando dans Un tramway nommé désir (A Streetcar Named Desire, 1951). Elia Kazan use et abuse de sa présence animale, de sa musculature souple et de son indéniable charge érotique pour incarner le personnage sans qu’aucun mot soit nécessaire. Sa façon de se mouvoir, ses gestes, ses vêtements créent une fascination qui convient au personnage, bien entendu, vu le rôle qui lui est dévolu dans l’œuvre de Tennessee Williams, mais qui agit aussi fortement sur les spectateurs.

Les auteurs du livre font commencer l’histoire moderne de l’homme-objet avec Eugen Sandow, qui est traditionnellement considéré comme le père du culturisme. Avec lui s’affirment le culte du corps et son usage, si l’on peut dire, pour séduire, réussir, s’affirmer dans la vie. Ensuite, au cinéma, les types d’hommes-objets évoluent selon les modes (que les films contribuent à faire et défaire, d’ailleurs). Au séducteur pseudo-oriental des films muets (Rudolph Valentino dans Le Cheikh, Douglas Fairbanks dans Le voleur de Bagdad) succèdent, dans les années 1930, le French lover élégant et vaguement canaille à la Charles Boyer (ici, la voix et l’accent jouent un rôle majeur dans la panoplie de l’homme-objet) ou le he-man typiquement américain façon Clark Gable, qui séduit aussi bien le public masculin (par sa gouaille, son charisme) que les femmes. Après-guerre, peut-être pour contrebalancer le mouvement d’émancipation des femmes et revenir à un modèle rassurant (pour les hommes en tout cas), c’est le mâle mâle, entendez l’homme « qui en a », qui est valorisé par les studios. Les hommes, « les vrais », sont musclés (pour que nul n’en doute, les torses dénudés se multiplient à l’écran, et William Holden devient le chest-man par excellence, de films en photos promotionnelles), héroïques, sûrs d’eux. Ils sont proposés comme modèles aux autres hommes. Comme l’écrit en effet le sociologue Michael Kimmel, « l’homme américain définit moins sa masculinité par ses relations avec les femmes que par ses relations avec ses pairs » (Manhood in America: A Cultural History). C’est sans doute ce qui explique que les spectateurs préfèrent s’identifier à ce modèle qu’à un Louis Jourdan, par exemple, qui certes séduit les femmes, mais est jugé trop fade ou féminin. Pas assez viril, en somme, quand bien même ce serait un aimant à femmes. L’homme-objet de l’époque, c’est aussi Yul Brynner, qui a le statut particulier de pin-up masculine, si l’on ose dire, au sens où les studios en font une sorte de produit sexuel à destination des ménagères. Là encore, ce modèle n’est pas prisé par les hommes.

Cependant, la société change, et dans les années 1950 et 1960, le modèle viril traditionnel, que continue de véhiculer par exemple Sean Connery, est de plus en plus concurrencé par des jeunes gens plus ambivalents, qui, en plus d’un physique avantageux, n’hésitent pas à montrer leurs failles, leur fragilité (ce qui est jugé féminin). James Dean, Montgomery Clift, Alain Delon sont des représentants de cette nouvelle tendance au rayon des hommes-objets. Ils brouillent les repères. Les années 1970 accentuent cette confusion et s’attachent à déconstruire la masculinité, allant parfois jusqu’à inverser les rôles. Cela ne manque pas de provoquer un retour de balancier. « Comme d’habitude, il y a des compensations : plus la modernité déconstruit à certains endroits, plus la nostalgie radicalise des formes anciennes menacées » (p. 76). C’est le retour du chest-man sous sa forme hypertrophiée, tous biceps dehors, comme pour prémunir l’homme contre « le danger » représenté par les minets et autres intellectuels chétifs à la mode. Les films d’action suintant la testostérone se multiplient dans les années 1980, et l’homme-objet revient sous sa forme la plus basique. On n’en est pas vraiment sortis, même si le cinéma, depuis les années 2000, offre des visages et corps variés à notre appétit.

Les auteurs terminent leur étude par l’évocation de l’entrée de la porn star Rocco Siffredi dans le cinéma d’auteur, insistant sur le fait que, comme jamais peut-être, l’homme-objet valorisé dans sa dimension sexuelle jouit de l’attention complète et première du spectateur parce que son corps fascine. C’est par le plaisir (supposé) qu’il offre aux sens du spectateur qu’il s’impose.

Cette lecture stimulante nous invite à mettre en question nos goûts, nos désirs, notre conception de la virilité, et à réfléchir aux liens qu’ils entretiennent avec des productions cinématographiques reflétant des théories et des tendances socioculturelles dont nous ne sommes pas toujours conscients. Bien joué !

Le sujet doit être passionnant et ton analyse décortique bien le propos de ce livre !

Merci ! Le sujet est en effet très intéressant, et même si le livre ne propose pas une analyse très approfondie, il donne de nombreuses pistes de réflexion !

C’est ce que j’ai cru comprendre !